Avant-propos

Karl Lagerfeld, mentor et créateur de mode renommé, considérait le XVIIIe siècle comme la période la plus accomplie dans l’art de l’habillement.

Il le soulignait dans sa propre façon de s’habiller : chemises à manches volantées et jabots en dentelle, coiffure avec catogan. Pour terminer ce clin d’œil, il accompagnait ses tenues d’un éventail, devenu son accessoire fétiche.

Pour comprendre Karl Lagerfeld, il faut se pencher sur la mode, ou plutôt les modes en France entre la disparition de Louis XIV (1715) et la Révolution française (1789).

Au XVIII siècle, le terme modes désignait aussi bien la tendance vestimentaire du moment que l’ensemble des accessoires nécessaires pour rendre les vêtements à la mode.

Cette période est caractéristique de nombreux changements qui s’opèrent dans la façon de s’habiller des Français.

Le XVIIe siècle et la rigidité de son étiquette ont fait disparaître les corps sous la somptuosité des parures et des étoffes qui les enveloppaient.

Les habits avaient plus d’importance que les modèles qui les portaient, dans le seul but de mieux… paraître.

L’arrivée de la Régence en 1715 a très vite changé la perception de la relation entre le corps et le vêtement qui devait le mettre en valeur.

Philippe d’Orléans, qui assurait le pouvoir en attendant la majorité du futur Louis XV, n’affichait pas les mêmes mœurs que feu le roi Louis XIV. Doté d’une bonne dose de scepticisme religieux, il a transgressé les exigences de la vie publique et sociétale, à la Cour comme à la Ville.

La disparition de Louis XIV a permis l’assouplissement de la morale rigoureuse des dernières années de son règne, en particulier sous l’influence de Madame de Maintenon.

Le début de la Régence allégea l’ambiance de Versailles en introduisant la mode du badinage, autrement dit le jeu de séduction dans les relations hommes-femmes “de qualité”.

“L’homme montre qu’il est beau parleur, qu’il a de l’esprit et de l’humour. La femme résiste pour faire durer le jeu, être plus désirable et montrer qu’elle aussi a de l’esprit et qu’elle n’est pas dupe des intentions de son interlocuteur1”. Ce badinage ou badinerie, appelé plus tard marivaudage, aura lieu dans les boudoirs féminins, pour assurer l’intimité entre les amants.

Ce lieu de rencontre va imposer à l’hôtesse la manière de s’habiller.

La femme était déjà habituée à porter des vêtements légers dans l’aisance de son espace privé : un peignoir en mousseline2, dévoilant légèrement son corps, sans ajustement à la taille et fermé devant par des nœuds de rubans.

Ses cheveux étaient relevés, sans apprêts.

Il y avait une tendance générale de permettre à la femme de se soustraire à l’obligation de porter des accessoires qui emprisonnaient sa taille (corset à baleines), dans sa chambre ou son boudoir.

En revanche, ses apparitions en public l’obligeaient à cacher son corps au moyen d’une toilette imposée par la mode en cours.

Au XVIIIe siècle la femme avait deux corps : dévoilé dans son intimité et caché, dit le corps idéal3, quand il était exposé à l’appréciation d’une société.

Les frères Goncourt ont défini le XVIIIe siècle comme “le siècle où la nudité prend la forme du déshabillé”.

Nous ne sommes donc pas loin des tendances de notre époque et il n’est pas impossible que ce soit bien cette “modernité” qu’on verra tout au long du XVIIIe siècle, qui attira l’attention d’un créateur de mode tel que Karl Lagerfeld.

La diversité des matières, des modèles, l’exceptionnel raffinement que ce siècle a apporté à l’habillement, à la coiffure et aux accessoires d’usage quotidien, tous ces ingrédients ont considérablement transformé la vie des femmes et des hommes qui y ont vécu.

De la fin de la Régence à l’apogée du règne de Louis XV

(1715-1770)

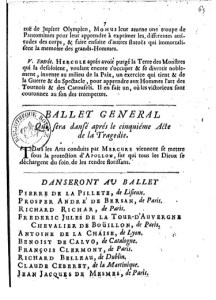

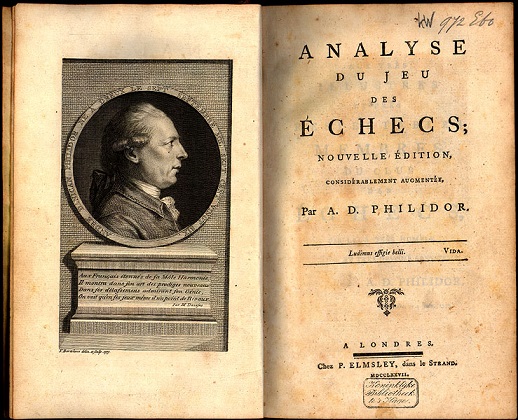

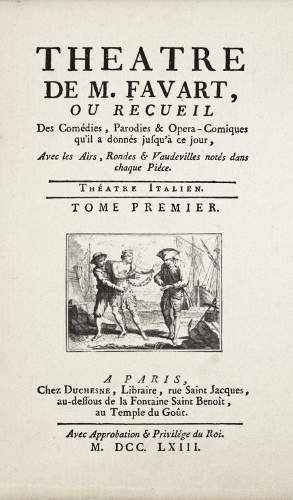

Dans son opéra La Mode, donnée au Théâtre Italien en mai 1719, Louis Fuzelier4 met en scène une déesse avec un moulin à vent sur l’oreille et vêtue de jupes en papier, montées sur un panier. Elle est présentée comme: “…la très haute et très puissante La Mode, réformatrice perpétuelle de tabatières, falbalas, fichus, coiffures, et même des physionomies ; présidente des bonnes tailles et directrice générale des finances du royaume féminin5”.

Nous pouvons considérer qu’à partir de la Régence (1715-1723), la mode en tant que critère d’habillement, de toilette et de ses accessoires, est devenue un véritable phénomène de société en France.

La mode féminine

La Bibliothèque Nationale de France conserve une collection d’échantillons de tissus et de rubans ayant appartenu au Maréchal Louis-François de Richelieu, l’arrière-petit-neveu du cardinal de Richelieu.

Ces magnifiques albums nous dévoilent les noms et la facture des étoffes qui étaient utilisées dans la couture au XVIIIe siècle.

Des échantillons de satin, du gros de Tours et de gaze, avec des fils d’or ou d’argent dits “à clinquant”, étaient utilisés, entre autres, pour la confection des robes de la reine Marie Leszczynska.

Les habits de la haute noblesse étaient taillés dans de la soie, du brocart de Hollande, du taffetas, du velours.

Dans le sud de la France on appréciait particulièrement un coton léger, appelé indienne, qui était moins chaud que le brocart ou la soie. Son nom venait du fait qu’on l’importait d’Inde.

Les cotonnades, dont la mousseline, étaient utilisées au début pour la confection de sous-vêtements, mouchoirs, robes de chambre.

Le coton est devenu populaire grâce à son toucher agréable, sa solidité et son entretien facile, contrairement aux étoffes plus précieuses, comme le velours ou la soie.

L’indienne a commencé à être fabriquée en France dès le début du XVIIIe siècle, afin de satisfaire rapidement les besoins de la clientèle locale et aussi pour diminuer le coût de sa production due à son importation depuis l’Asie.

C’est à Jouy-en Josas que Christophe-Philippe Oberkampf (1738-1815) implanta dans les années 1760 une des plus importantes manufactures de cotonnades en France, dont les imprimés appelés « toile de Jouy » ont perduré jusqu’à nos jours.

Les cotonnades fines étaient réservées à la clientèle riche, le coton plus grossier, le coutil, le lin et la laine étaient destinés à des milieux sociaux plus modestes.

Pour l’hiver, on recherchait des tissus plus douillets, comme de la peluche de velours pour des manteaux ou des vestes et de la soie pour les doublures.

Le choix de tissus dépendait toujours de la classe sociale, en raison du coût de leur production.

Au XVIIIe siècle le vêtement restait toujours une marque sociale.

A la Cour, chaque moment de la journée exigeait une tenue différente, dictée par l’étiquette. Malgré la séparation entre la vie privée et la vie publique, les modes à venir allaient transgresser petit à petit cette obligation.

Ainsi la fin de la Régence fut témoin de la naissance de la robe volante, dite “robe à plis Watteau”. Elle a été directement inspirée par la robe de chambre du XVIIe siècle. Certains y ont trouvé aussi un lien avec les robes de grossesse de la marquise de Montespan, maîtresse en titre de Louis XIV.

Cette robe est visible sur de nombreux tableaux d’Antoine Watteau d’où son nom de “robe à la Watteau”.

La robe volante est le premier modèle qui symbolise la naissance du siècle des Lumières. C’est une robe de grande ampleur, due à son dos, monté en fronces ou en plis plats sous l’encolure, sa jupe est montée sur un large panier.

Le devant du corsage n’est pas ajusté à la taille, mais tombe en plis plats jusqu’aux pieds.

Un corps à baleines est porté sous la robe sans que l’on s’en doute.

Les manches trois-quarts sont terminées par un revers et laissent passer soit la manche d’une fine chemise soit une engageante de tissu ou de dentelle.

Cette robe est d’abord conçue comme un déshabillé, portée dans l’intimité des appartements. Elle crée une nouvelle silhouette féminine qui rompt avec celle du siècle précédent, c’est-à-dire des formes près du corps qui soulignent les rondeurs, un profond décolleté et plusieurs jupes superposées. Celle du dessus était relevée sur les côtés à l’aide de gros nœuds et terminée derrière par une traîne.

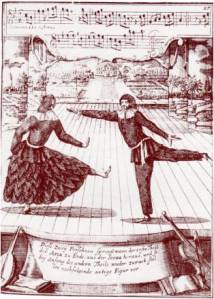

La robe volante, elle, est liée à l’évolution du panier qui servait à élargir la silhouette féminine et laisser apparaître les pieds et les jambes sous son balancement pendant la marche. C’était du jamais vu jusqu’alors, le pied étant considéré comme un objet du désir. Il était donc indécent pour une jeune femme de montrer ses pieds.

La mode a été néanmoins plus forte que les convenances : encore en 1729, le Mercure de France écrivait : “ Les robes volantes sont universellement en règne. On ne voit presque plus d’autre habit…”6

On peut se demander d’où venait cet emballement pour un accessoire aussi encombrant qu’un panier de robes.

Dans le Nouvelliste universel du 21 août 1724, se trouve une instruction concernant les paniers, sous forme de questions et de réponses. Ils sont devenus à la mode “…grâce à dame Radegonde, femme de Polichinelle, prince des marionnettes”.

“Elle cachait ses nombreux enfants sous ses jupons dont le volume était augmenté par un modèle de cages à poulets. Elles ont inspiré nos modistes dans la création des cloches de toile, soutenues par des cercles de baleine, dits paniers”.

L’auteur souligne l’aberration de l’usage d’un accessoire pareil dans le vêtement féminin :

“Ils sont fort incommodes dans la rue pour les passants par le grand terrain qu’ils occupent…, pour les prédicateurs dont ils diminuent l’auditoir par l’espace qu’ils prennent dans les églises, incommodes à table où ils blessent les jambes des convives…Ils ne sont seyant à personne, surtout aux femmes de petite taille qu’ils enflent si fort, qu’elles ont l’air d’un ballon…”7

La largeur des robes à panier était souvent source de disputes dans les lieux restreints. Le duc Charles de Luynes, grand ami de Marie Leszczynska et habitué de la Cour de Versailles, nota avec humour que les dames d’honneur de la reine se disputaient les places les plus proches de son fauteuil, car il n’y en avait pas assez pour toutes, à cause de l’ampleur de leurs tenues. Cela faisait beaucoup rire sa Majesté le Roi.

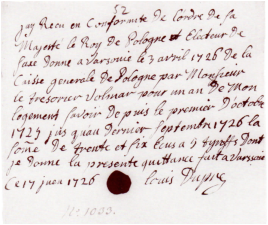

Un accessoire important dans la mode de tous les pays d’Europe était les rubans issus de l’artisanat de luxe, faits de fils d’or, d’argent et de soie.

On en accrochait partout : aux poignets, dans les cheveux, aux cannes etc.

Ils étaient souvent imprimés avec des images se référant à l’actualité.

Ainsi, les élections d’un nouveau roi de Pologne par les magnats polonais, ont donné l’occasion d’imprimer sur les rubans les symboles de ces événements.

Ainsi les partisans de Stanislas Leszczynski, père de la reine de France, arboraient des rubans avec les lettres SR – Stanislas Rex : les dames dans les coiffures, les messieurs sur leurs vestes. Ceux qui étaient indifférents quant aux candidats, portaient un ruban juste avec les mots “Vive le Roi”8.

En épousant Louis XV en 1725, Marie Leszczynska a fait venir quelques modes de Pologne et de Hongrie : des justaucorps, des gilets et des vestes appelées « hongrelines », fermées par des brandebourgs.

L’usage des brandebourgs s’est prolongé jusqu’au XIXe siècle, en particulier pour orner les vestes de militaires.

Ce n’est pas la première fois que l’inspiration polonaise a été observée à Versailles dans le domaine du vêtement. Il existe un portrait de Louis XIV dit “en costume polonais”, peint par Joseph Werner le Jeune, datant de 1664. On y aperçoit une sorte de brandebourg ornant la veste du souverain bordée de fourrure.

La reine Marie Leszczynska et ses filles portaient des robes bordées de fourrure à l’exemple de la robe de ville qui figure sur le portrait de la reine peint par Jean-Marc Nattier en 1748.

On peut y voir aussi des manches terminées par des engageantes et un bonnet en dentelle en forme de bagnolette qui formait une pointe au-dessus du front et qu’on nouait à la poitrine. Le tout recouvert d’une mantille noire.

Dans la toute première moitié du XVIIIe siècle apparaissent dans l’habillement féminin des manteaux courts en velours ou en satin, doublés d’hermine ou de toute autre fourrure, devenue à la mode pour cause de l’usage qu’en faisait la reine.

Marie Leszczynska était très frileuse et redoutait des courants d’air glacial qui balayaient le château de Versailles pendant l’hiver.

La robe volante a subi des modifications au niveau de la taille et du buste à partir des années 1730-1740.

La poitrine a été mise davantage en valeur, les hanches sont restées volumineuses grâce à un panier ovale et très large, pouvant aller jusqu’à quatre mètres.

La taille se montrait fine dans un corsage ouvert et ajusté sur le devant, l’ouverture dissimulée par une pièce d’estomac triangulaire et ornée.

L’ouverture du manteau et la partie visible de la jupe portaient une riche ornementation de bouillonnés et de volants. Sur les manches “en pagode” on fixait des ruchers en dentelle ou des engageantes amovibles. Autour du cou s’enroulait une ruche de la même étoffe.

Cette robe dite “à la française”, a eu rapidement du succès et a été, avec peu de modifications, la robe de Cour en France jusqu’à la Révolution.

Les souliers avaient un talon haut, incliné vers l’avant, en cuir blanc pour les tenues courantes, et en soie brodée pour paraître à la Cour.

A la fin du règne de Louis XV, la mode était à l’esprit champêtre qui s’engouffrait petit à petit dans les palais aristocratiques.

Les promenades dans les jardins et à la campagne ont imposé de nouvelles tenues, plus légères. C’était le début de la mode dite à l’anglaise.

Pour pouvoir bouger et marcher dans la nature, on a assoupli le corset et on a diminué le panier.

La petite traîne de la jupe était montée sur de petits plis à la taille, soutenue par une tournure matelassée, appelée “le cul de Paris”.

On donna à cette nouvelle tenue le nom de “robe de jardin” ou de “corps à l’anglaise”.

La mode masculine

La mode masculine subit des modifications, elle aussi, à partir de 1715.

Sous la Régence, les basques du justaucorps (sorte de manteau), s’élargissent à l’aide de multiples plis lui donnant une forme de jupon. Les manches ont de grands parements ouverts, arrondis ou droits.

Le gilet, porté sous le justaucorps, a presque la même longueur.

La culotte descend sous le genou, fermée avec les mêmes boutons que ceux du manteau. Les bas montent au-dessus des genoux, roulés et attachés par une jarretière.

Cette tenue figure sur le portrait du dauphin Louis-Ferdinand, fils aîné de Louis XV, peint aux alentours de 1738 par Louis Tocqué.

Vers 1750, le justaucorps a pris l’allure d’une veste portée par-dessus un gilet qui a raccourci.

La culotte gardait la même longueur en couvrant par contre le haut des bas.

La veste taillée dans du brocart était très ajustée à la taille, évasée vers le bas. Ses pans étaient moins amples, s’écartant en lignes courbes jusqu’aux genoux pour laisser la place à l’épée.

Ils découvraient un gilet brodé en soie s’arrêtant devant la cuisse.

Une chemise blanche aux manches longues et larges était pourvue à l’encolure d’un jabot en dentelle blanche, porté au-dessus du gilet.

Le cou était recouvert par un col en mousseline plissée. Rien que pour cet accessoire a été créée à la Cour une charge de “porte-cravate”, dont le titulaire devait mettre et ôter le col de Sa Majesté le Roi.

Une paire de souliers noirs à petit talon, ornés d’une boucle en métal et paillettes, complétait l’habillement masculin.

On donna à cette nouvelle mode le nom d’habit à la française.

L’habillement dans les classes moyennes et le monde du travail

La manière de s’habiller était quasiment la même dans tous les milieux sociaux.

Les femmes portaient un corset par-dessus une chemise blanche, un jupon sous une jupe sans panier, protégée par un tablier.

Un fichu blanc cachait le cou et une partie du décolleté.

Un manteau ou une cape avec capuche étaient portés par temps froid.

Les souliers fermés avaient un petit talon-bobine. A la maison on mettait souvent des mules. Les sabots étaient utilisés surtout par les paysannes.

Toutes sortes de bonnets recouvraient la tête toute entière des femmes âgées et des femmes mariées ; de petits bonnets à volants ou bordés de dentelle étaient portés par les jeunes filles.

Comme dans les hautes sphères, les hommes étaient vêtus d’une chemise claire, d’un gilet et d’un manteau ou d’une grosse veste avec des poches.

Une culotte s’arrêtant au genou et des bas retenus par une jarretière complétaient l’ensemble.

Les souliers étaient plus grossiers, mais ornés d’une boucle dans les milieux bourgeois. Des sabots chez les paysans.

La tête était nue, parfois recouverte d’un grand chapeau pour se protéger du soleil.

La chevelure, souvent longue, était attachée dans le cou.

Le port du tricorne9 était répandu surtout chez les bourgeois, quelquefois tout de même auprès des paysans riches.

Ce qui différait d’avec le milieu aristocratique, c’étaient les étoffes : plus grossières et plus rudimentaires.

Très peu de tissus imprimés, réservés quant à eux, aux classes supérieures10. Peu d’accessoires de mercerie également, à part des boutons de facture simple ; peu de rubans, presque pas de bijoux.

La coiffure et les chapeaux

C’est maintenant l’heure du coiffeur, le moment sérieux de la journée, le seul moment vraiment important11.

Au début du règne de Louis XV on abandonne les grandes perruques à la mode sous Louis XIV ; elles ne sont plus portées que par une partie des personnes âgées, attachées toujours aux usages du passé.

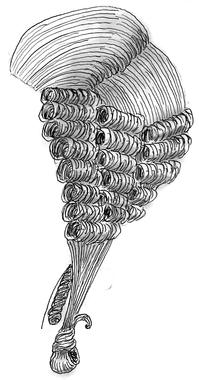

On leur préfère des postiches : des rouleaux de cheveux montés au fil de fer, ajoutés à un chignon simple, ou en cascade, montés sur soie et noués derrière la tête par un ruban. Le tout habilement dissimulé par le coiffeur.

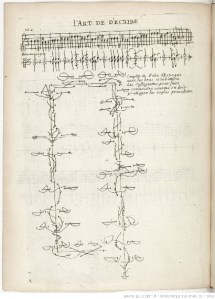

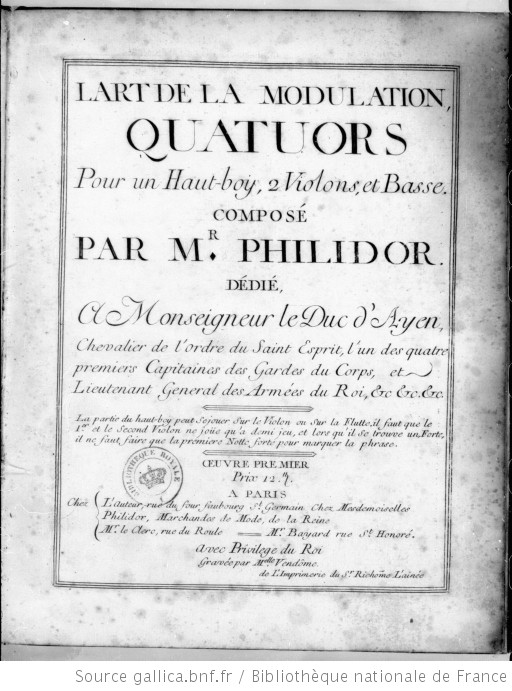

D’après le premier traité de l’art de la coiffure au milieu du XVIIIe siècle, le coiffeur est considéré comme “un artiste sublime”: De tous les arts, celui de la coiffure devrait être le plus estimé ; celui de la peinture et de la sculpture, ces arts qui font vivre les hommes après leur mort, ne peuvent lui disputer le titre de confrère12.

Sous Louis XV, Paris comptait quelque 1200 coiffeurs dont le plus réputé était Frédéric Larseneur qui coiffait la reine Marie Leszczynska.

Ensuite messieurs Frison, Dagé, Legros de Rumigny et Léonard Autier qui deviendra plus tard Léonard tout court et le coiffeur favori de la reine Marie-Antoinette.

De Rumigny fonda une académie de coiffure où il formait des servantes et des valets dans l’art de la coiffure. Ils s’exerçaient sur la chevelure des jeunes filles du peuple, dites “prêteuses de têtes”. L’apprentissage durait trois ans et, à la fin de leur formation ils recevaient des certificats cachetés et le titre de “professeurs académiciens de l’art de la coiffure”.

La coiffure féminine

Les nouvelles coiffures avaient peu de volume, elles donnaient de petites têtes aux cheveux bouclés à la partie avant, et remontées à la nuque par un petit chignon.

Un des éléments de la coiffure féminine sous Louis XV était “le tapé”.

On l’obtenait en relevant les cheveux du front et en les crêpant de façon à former une auréole autour du visage ; à l’arrière les cheveux étaient lisses.

Après 1750, le tapé a pris de la hauteur à l’aide d’un pouf coussin.

Au crêpé se sont succédé des boucles qui flottaient dans le cou et sur les épaules : ce type de coiffure n’était admis qu’à la Cour.

Autrement, on les relevait et attachait au sommet de la tête que l’on décorait par un bouquet de fleurettes, agrémenté parfois de petit voile en tissu fin descendant à l’arrière de la tête.

Ces deux formes de coiffure sont représentées, entre autres, sur les portraits de Mesdames Adélaïde et Sophie de France, filles de Louis XV.

Chaque type de boucles bénéficiait d’un nom. En voici quelques-uns.

- “Les confidents”, les boucles de cheveux tombants dans le cou,

- “les dragonnes” et “les serpentins”, de gros tire-bouchons tombant de derrière les oreilles sur les épaules,

- “les macarons”, de grosses boucles en forme d’escargot, au-dessus des oreilles.

L’ensemble des opérations pour réaliser une coiffure s’appelait l’accommodage.

La coiffure finie était poudrée, pour donner aux cheveux la couleur à la mode, c’est-à-dire le blond vénitien obtenu pour celles qui ne l’avaient pas, à base d’extrait de lupin, de salpêtre, de vitriol, d’aloès et de quelques autres ingrédients.

L’usage de la poudre était si omniprésent, que le soir les coiffeurs ressemblaient à des poissons enfarinés. C’est pour cela qu’on les appelait des “Merlans”.

Les coiffures portaient des noms, elles aussi : à la Mirliton, en Corbeille, en Calèche, les Levers de la reine (Marie Leszczynska).

La plupart d’entre elles étaient faites pour être adaptées aux bonnets, couvre-chefs essentiels durant le règne de Louis XV.

Sous la Régence, ils ne cachaient que le haut de la tête, et comportaient deux longues brides flottant sur les épaules. Ce type de bonnet s’appelait “une cornette”.

Au fur et à mesure, les bonnets allaient s’étendre sur l’ensemble de la chevelure, tout d’abord dans les milieux modestes.

Comme les coiffures, on les affublait de noms tels que : à la Bastienne, à la Clochette, à la Suzanne…

Les bonnets étaient confectionnés en gaze de coton, en batiste ou encore de linon garni de dentelle. Ils étaient portés surtout à la maison.

Pour sortir, on les couvrait d’une mantille, nouées sur la poitrine ou sous le menton.

Le port de chapeaux n’était pas répandu, sauf pour les veuves et les femmes âgées. Les quelques exceptions étaient : le grand chapeau Pompadour porté sur le côté de la tête, le chapeau de paille “à la Bastienne” et le tricorne pour la chasse ou l’équitation.

La coiffure masculine

Comme pour les femmes, les cheveux bouclés constituaient la base de la coiffure des hommes.

Ceux qui ne portaient pas de perruque, étaient obligés de se faire boucler les cheveux plusieurs fois par semaine à l’aide de papillotes qui consistaient à enfermer les boucles dans un papier. Le tout était chauffé avec des fers spéciaux.

Pour que la coiffure tienne bien, on y appliquait une pommade avant de poudrer l’ensemble. La pommade permettait à la poudre de ne pas s’envoler en cas de forts coups de vent.

Au début on utilisait de la farine comme poudrage de cheveux qui a été interdite en 1740, à cause des mauvaises récoltes et de la disette qui s’en est ensuivie.

La poudre a été créée à partir de l’amidon de riz.

Pour son usage sur les cheveux des femmes, on la parfumait à l’iris, à la coriandre, à la fleur de girofle, entre autres.

La poudre était pulvérisée avec des houppes de soie de cygne, ou par un soufflet, c’est-à-dire un poudroir muni d’un petit tuyau en nacre.

Pour cette opération on protégeait le visage avec un masque, et les vêtements par une grande cape.

La coiffure à la mode sous Louis XV se composait de plusieurs parties, la première étant le toupet : une touffe de cheveux au-dessus du front, suivie d’une plaque en descendant vers l’arrière de la tête et coiffée à la nuque avec un petit chignon bas.

Au-dessus des oreilles, s’élevaient d’autres boucles en forme de rouleaux qui pouvaient aussi couvrir toute la tête. On les appelait des boucles Marteaux.

On créa aussi une grosse boucle qui s’écartait à l’arrière de la tête et ressemblait à un battement d’ailes, d’où son nom : les Ailes de Pigeon.

Derrière la tête, les cheveux étaient plats et longs, rassemblés dans une queue de différentes façons, dont un catogan, du nom du comte de Catogan, ou Cadogan, qui aurait lancé cette mode à la fin du règne de Louis XIV, au départ destinée aux soldats.

Pour que leurs cheveux que certains portaient longs ne les gênent pas durant les combats, Catogan a suggéré à ce qu’ils les attachent en faisant une boucle et un nœud à la pointe.

On attachait parfois de la même façon les queues de chevaux.

Toutes les coiffures à la mode étaient reproduites sur les perruques dont se coiffaient les hommes qui avaient peu de cheveux ou ceux qui étaient chauves.

Les médecins portaient des perruques dites à trois marteaux.

Les gens d’église avaient droit à plusieurs perruques en fonction de leur mission : plus modeste à l’église, dite “perruque d’abbé” et une autre longue et bouclée, pour la ville et à la Cour.

Le prix des perruques était très élevé, il pouvait aller jusqu’à 1000 livres ce qui représentait trois années de salaire d’un maître ouvrier.

Les moins chères étaient réalisées avec du crin de cheval ou du poil de chèvre. Les plus chères étaient à base de cheveux de femmes.

Il y avait des paysannes aux cheveux longs qui vendaient une partie de leur chevelure, dans la mesure où elles portaient des bonnets tout au long de la journée et ne se souciaient donc pas de leur coiffure.

Les cheveux d’homme étaient inadaptés pour la confection des perruques, car trop cassants.

Les perruquiers constituaient une corporation différente de celle des coiffeurs. Elle a été organisée par l’édit royal le 23 mars 1673 sous le nom de “Maîtres Barbiers-Perruquiers-Baigneurs-Étuvistes” et placée sous le patronage de Saint-Louis13. Elle détenait le privilège du soin des cheveux des hommes.

C’est la même année que le roi Louis XIV décida de porter des perruques lui-même, en instaurant ainsi la mode de la perruque à la Cour.

A la suite d’une grave maladie, il avait perdu ses cheveux et la perruque était la solution pour qu’il soit toujours bien coiffé.

La majorité des hommes à la Cour portaient des chapeaux, sauf en présence du Roi. A ce moment-là, ils devaient avoir la tête découverte et tenir leur chapeau sous le bras. Cela faisait partie de l’étiquette jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Le type de chapeau le plus porté durant presque tout le XVIIIe siècle était le tricorne. Ses bords et sa calotte étaient richement ornés chez les nobles.

Les tricornes étaient fabriqués dans du feutre en poils de castor, de lapin, de lièvre ou de chèvre. Les moins chers en laine de mouton.

Le maquillage et les mouches

A la Cour, il fallait avoir un teint de lys et de rose. Le teint hâlé ne convenait pas à une personne de qualité ; il appartenait exclusivement aux travailleurs.

Ainsi les dames de la Cour maquillaient leur visage en blanc et les lèvres et les joues en carmin.

La blancheur de la face était obtenue grâce à la céruse qui permettait de cacher les défauts de la peau comme les cicatrices laissées par la variole.

La céruse, cerussa en latin, était un fard à base d’oxyde de plomb, ressemblant à de la cire. Il était connu aussi en tant qu’un poison violent, c’est pourquoi, à partir des années 1740, on se mit à privilégier des produits à base végétale.

Le rouge à joues s’appliquait sur les pommettes en forme de roue de carrosse à l’aide d’un tampon de mousseline.

Pour dessiner les lèvres, on se servait d’un papier spécial, dit le crépon, enduit de rouge à humecter.

Pour parfaire leur séduction, les élégantes de cette époque collaient par-dessus leur maquillage de petits morceaux de toile ou de taffetas noires, appelées des mouches. Elles avaient l’avantage de souligner la blancheur de la peau des personnes qui les portaient.

De formes différentes : en triangle, en rond, en cœur ou en étoile, elles portaient des noms en fonction de leur placement sur le visage et le décolleté :

- la “baiseuse”- au coin de la bouche

- l’assassine ou la “passionnée”- au coin de l’oeil

- la “majestueuse”- sur le front

- la ”galante” – au milieu de la joue

- la ”coquette” ou la “friponne” – auprès des lèvres

- la ”généreuse” – sur la poitrine

En général, une dame de qualité sortait avec plusieurs mouches14.

Les éventails

Depuis le XVIIe siècle, un éventail complétait obligatoirement une tenue à la mode.

Il permettait dans un premier lieu à s’éventer en cas de grosse chaleur. Au XVIIIe siècle on lui a attribué aussi un autre rôle.

Comme pour les mouches, la manière de se servir d’un éventail a introduit un langage bien codifié et connu de la haute société.

Cette subtilité serait venue d’une idée de jeunes filles qui ne pouvaient sortir de chez elles que sous la garde de leur gouvernante et n’avaient pas le droit de s’exprimer librement en présence de la gente masculine.

Ainsi, pour pouvoir communiquer à leur guise avec de jeunes soupirants, elles avaient inventé un langage secret pour se faire comprendre d’eux, de sorte à ne pas attirer l’attention de leurs chaperons.

Bailler derrière un éventail voulait dire : “tu m’ennuies”.

Lever l’éventail vers l’épaule droite: “je te hais”.

Abaisser un éventail fermé vers le sol: “je te méprise”.

Effleurer son œil droit de son éventail fermé: “quand te verrai-je?”. Menacer de l’éventail fermé : “ne sois pas trop audacieux“.

Cacher ses yeux derrière l’éventail: “je t’aime“.

Refermer très lentement son éventail: “j’accepte tout”.

National Museum Stockholm

Le siècle suivant ajoutera d’autres gestes du galant langage de l’éventail, afin d’enrichir son contenu.

Étant un accessoire de toilette de la haute société, l’éventail se devait d’être un objet précieux, une véritable œuvre d’art.

Originaire d’Asie, il impliquait plusieurs corporations d’artisans à sa fabrication comme des peintres qui donnaient leurs dessins aux graveurs pour qu’ils les copient.

Connu en Europe dès le XVIe siècle, il fut probablement introduit en France par la reine Catherine de Médicis, car son usage a d’abord été adopté dans la péninsule italienne.

C’étaient de petits éventails ronds en soie ou en plumes, comme sur le portrait de la reine15.

Ce fut une véritable aubaine pour les différents corps de métiers, car les commandes affluaient de toutes les provinces avec, en tête, la Cour elle-même.

Les artisans français ont été formés dans l’art de l’éventail par leurs confrères italiens, venus en France en grand nombre sous le règne de Catherine de Médicis et d’Henri II.

Leur corporation prit le nom d’éventaillistes.

Les éventails pliés sont arrivés en Europe plus tard, importés du Japon par des commerçants portugais.

Le roi Louis XIV a encouragé la production d’éventails en France, mais c’est le XVIIIe siècle qui a été le véritable âge d’or de l’éventail et la France, le centre de sa production.

Dans les versions les plus luxueuses, les tiges et le manche de la monture étaient souvent faits d’ivoire, de nacre, d’écaille de tortue ou de bois et de métaux précieux.

Sur les feuilles des éventails, un peu comme sur les rubans, on reproduisait les images des événements marquants, comme des mariages royaux ou des victoires militaires. Sinon, des thèmes de la mythologie et des scènes de genre.

Sur l’éventail ci-dessous sont peintes des scènes galantes entre les amoureux. On offrait ce type de thématique à une jeune mariée.

Celui-ci est fait dans de la soie brodée de paillettes, son armature est en nacre.

Les parfums : la mode des fragrances

“Loin de vos beaux yeux, Madame, je ne puis vous envoyer que des Eaux, pour vous masquer la douleur que j’ai d’être privé de vous voir…”16

Au XVIIe siècle, on utilisait toutes sortes de parfums au quotidien, notamment pour la toilette et pour l’assainissement des habitats.

Depuis la grande peste de 1348 on craignait l’eau, la soupçonnant d’ouvrir les pores de la peau qui se rendait ainsi perméable aux microbes de l’air environnant.

Cette crainte atteignit son apogée au XVIIe siècle qui utilisait les parfums à outrance afin de se débarrasser des odeurs putrides qui envahissaient tout, y compris les demeures aristocratiques.

Pour se purifier, on utilisait des eaux parfumées et des pommades à base de fragrances capiteuses, souvent d’origine animale, comme le musc ou la civette.

Le roi Louis XIV utilisait de l’esprit de vin pour se laver les mains, d’après un témoignage du duc de Saint-Simon…

La création de la Compagnie des Indes a permis l’importation de matières précieuses comme le santal, le patchouli et le vétiver.

La ville de Grasse a créé l’industrie du parfum dès le XVIe siècle, en privilégiant la culture de jasmin, de tubéreuse, de violette…

Louis XIV, en personne, encourageait le développement de la production de parfums en France, y compris ceux pour la confection de gants, chaussures, ceintures etc., car le travail du cuir nécessitait l’utilisation de plusieurs senteurs.

C’est pour cette raison que les maîtres-gantiers avaient obtenu le privilège de maîtres-parfumeurs dès 161417.

L’idée de la propreté a nettement changé avec l’avènement du XVIIIe siècle qui apporta un autre mode de vie, plus aéré et plus champêtre.

On s’est mis à préférer des bains à la place de nettoyages superficiels à l’aide d’eaux de toilette ou d’huile parfumée aux senteurs lourdes.

Le choix de nouveaux parfums se porta sur les notes florales ou bien celles d’écorces d’agrumes, plus fraîches et plus légères.

La conservation de toutes ces senteurs précieuses a été confiée aux flacons de cristal de Bohème et à ceux fabriqués à Baccarat, dès la création de ses manufactures en 1765.

Porter un flacon de parfum ou d’une macération de vinaigre en guise d’un pendentif, valait le port d’un éventail ou d’un mouchoir.

Les pommades et les fards, eux, étaient enfermés dans des boîtes raffinées comme les boîtes bergamotes de Grasse pour les parfums d’ambiance.

La frénésie des parfums s’était emparée de la société française du XVIIIe siècle, à tel point que “tout corps et tout objet devait avoir une odeur particulière”.18

Le premier parfumeur de la Cour sous la Régence s’appelait Jean-Louis Fargeon, dit l’Aîné, qui fonda sa maison de parfums Oriza en 1720 et prit le titre de Parfumeur et Distillateur du Roi.

Louis XV est devenu son client le plus prestigieux.

Le nom d’Oriza venait de crèmes et de poudres à base d’espèces cultivées de riz. Fargeon descendait d’une lignée de maîtres apothicaires de Montpellier. Son aïeul, Jean Fargeon, connu dès 1653, fut parfumeur de Son Altesse Royale, Mademoiselle d’Orléans. Il a laissé de nombreuses formules de parfums “pour les embellissements”.

Jean-Louis Fargeon l’Aîné n’a pas eu beaucoup de chance avec le roi Louis XV qui oubliait souvent de payer ses factures. En revanche son fils, Jean-Louis également, né en 1748 à Montpellier, est devenu le parfumeur en titre de la reine Marie-Antoinette et assura la continuité de la Maison Oriza. Elle existe et prospère toujours sous le nom d’Oriza L.Legrand.

Avant de disparaître, Jean-Louis Fargeon fils céda sa maison en 1811 à Louis Legrand. C’est sous ce nom double que la parfumerie originelle d’Oriza continue à prospérer de nos jours.

Au fil du temps, ses créateurs de parfums ont élaboré deux fragrances en hommage au roi Louis XV portant les noms de ”Oeillet Louis XV” et de “Royal Oeillet”. L’œillet était une des fleurs préférées du roi.

Voici la présentation du parfum de “Oeillet Louis XV » par la maison d’Oriza L.Legrand :

“Hommage à Louis XV le Bien-Aimé Roi de France qui vit naître Oriza en 1720 et fut son plus illustre client.

L’oeillet blanc se pare de Mandarine, d’lris-Poudre et de Bois Blonds, dissimulant à peine la violence des Poivres, Baies Roses et Clous de Girofle, enivrant tel un délicat poison”.

La Cour de Louis XV qu’on appelait “la Cour parfumée”, utilisait beaucoup de bouquets floraux aux noms imaginaires : Eau Divine, Eau de Mille Fleurs, Eau Sans Pareille.

Une eau venue de Cologne, rafraîchissante et considérée comme thérapeutique de plusieurs maux, fut adoptée rapidement à Versailles à une période moins bien connue.

Madame de Pompadour en raffolait, paraît-il, et ses appartements répandaient des effluves de son parfum tonique.

Jean-Marie Farina, le grand maître des parfums de la première moitié du XVIIIe siècle, installé à Cologne, a exploité cette eau avec un succès de dimension européenne.

L’Eau de Cologne, appelée au début l’ »Eau Admirable » (Aqua Mirabilis) à base d’alcool, d’agrumes, d’herbes et d’épices, a été créée par Jean-Paul Féminis à la fin du XVIIe siècle.

Féminis et Farina étaient d’origine italienne, mais vivaient et travaillaient à Cologne jusqu’à la fin de leurs jours. Farina a remanié la recette de Féminis et c’est cette version que les frères Roger & Gallet ont commercialisée en France après 1860, sous le nom d’Eau de Cologne originelle de 1709, de Farina.

La fin du siècle des Lumières a vu naître d’autres grands noms de parfumeurs, tels que Houbigant et Lubin.

————————————————-

Toutes les modes du règne de Louis XV sont “l’expression d’inconstance et de frivolité”

“Pendant que des philosophes… ou railleurs préparent la Révolution, le monde aristocratique semble se dire avec le roi : bah ! Cela durera autant que moi !…

Les spectacles, les salons, les romans, la frisure, la danse et les arts futiles sont préférés aux sciences…”19

Les bonnes manières, le besoin de se montrer sous son meilleur jour, s’enrichir, toutes ces envies sont passées au peuple.

“Une marchande mêle à son commerce… des grâces qui séduisent les bourses… , le domestique sait qu’on le prend moins pour le service utile que pour le service brillant : il s’y ajuste (…)

Il faut être bien familier avec les usages pour ne pas se méprendre entre une femme qui sert et la maîtresse qui est servie… Encore quelques nuances et il ne manquera au peuple pour être de bonne compagnie, que de pouvoir dire : Mes gens, mon hôtel, mes terres, mes aïeux”.20

On peut en déduire que les modes de l’époque Louis XV ont apporté une évolution de mœurs dans la société française et ont fait naître des aspirations de plus en plus élevées au sein des classes moyennes.

Malheureusement, les excès des toilettes au temps de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le goût de la démesure, la morgue des couturiers et des coiffeurs n’étaient plus de connivence avec le peuple.

Quoique d’assez courte durée, ils ont, hélas, conduit à la destruction du modèle de raffinement qu’étaient les modes et leurs reflets sociaux sous le règne précédent.

En tournant le dos à l’Ancien Régime, la Révolution a enterré définitivement l’excellence du modèle français qui guida l’Europe par le passé.

NOTES

1. Charlotte Stephan, La robe en France (1715-1815) : nouveautés et transgressions, HAL Id : dumas-01547219

2. La mousseline était une fine toile des Indes.

3. op.cit.

4. Louis Fuzelier (1672-1752), auteur dramatique, librettiste, poète, chansonnier français.

5. Histoire de la mode en France par Emile de la Bédolière, 1858, éd. Méline, Cans et Cie, Bruxelles.

6. op.cit.

7. op.cit.

8. “Rubans et tissus sous Louis XV, la BnF dans mon salon”, présentée par Corinne Le Bitouzet, conservateur au département des Estampes et de la Photographie à la BnF.

9. Le chapeau le plus en vogue au XVIIIe siècle. De forme triangulaire à bords repliés sur la calotte en trois cornes, d’où son nom.

10. Les échantillons de tissus de robes de la reine Marie Leszczynska et ceux de la collection du Maréchal de Richelieu nous prouvent que les imprimés dominaient à la Cour sur les unis : seulement trois, sur plus d’une vingtaine d’exemplaires.

11. Mesdames nos aïeules. Dix siècles d’élégance. Le blog Gallica.fr

12. Lefèvre (maître coiffeur) : Traité des principes et de l’art de la coiffure 1778.

13. La coiffure, bel art du XVIII siècle. Le blog https://gallica.bnf.fr/blog/

14. marie-antoinette.forumactif.org

15. op. cit.

16. Sur de l’eau de Fleur d’Orange, extrait de la Cassette des bijoux (1668) d’Antoine Torche (1631-1675). https://www.lamesure.org – art. 20426935

17. Sylvaine Delacourte : Histoire du Parfum, partie 2 (XVIIe-XXe siècles)

18. https://olfathèque.com.fichearticle-10-Le XVIIIe siecle

19. Histoire de la Mode en France par Emile de la Bédolière, 1858 éd. Méline, Cans&Cie, Bruxelles

20. op. cit.

![L'Amant_vainqueur_cantatille_à_voix_[...]La_Pierre_ L'Amant_vainqueur_cantatille_à_voix_[...]La_Pierre_](https://i0.wp.com/marieleszczynska.com/wp-content/uploads/2018/01/lamant_vainqueur_cantatille_c3a0_voix_-la_pierre_.jpeg?w=406&h=310&ssl=1)

![L'Inconstance_cantatille_à_voix_seule_[...]La_Pierre L'Inconstance_cantatille_à_voix_seule_[...]La_Pierre](https://i0.wp.com/marieleszczynska.com/wp-content/uploads/2018/01/linconstance_cantatille_c3a0_voix_seule_-la_pierre.jpeg?w=406&h=310&ssl=1)